[웰다잉, 삶의 끝을 아름답게 3부 ①] 대만 '품위 있는 죽음' 국가적 배려.. 법·시설 亞 최고

민·관 손잡고 호스피스 인프라 키워 '죽음의 질' 80개국 중 6위·아시아 1위국민일보 신베이·화롄(대만)=민태원 기자 입력 2016.05.16. 19:06

3부: 임종케어 선진국서 배우다

① '아시아 죽음의 질 1위' 대만

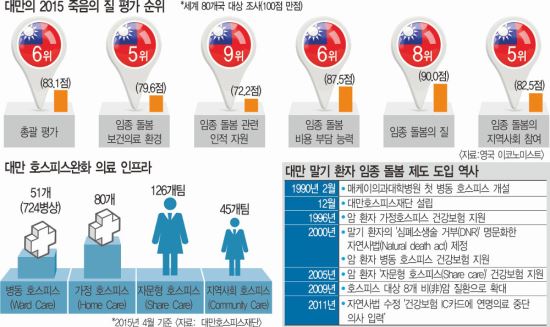

대만은 아시아에서 ‘가장 죽기 좋은 나라’다. 지난해 영국 주간지 이코노미스트 연구소(EIU)가

세계 80개국을 대상으로 실시한 ‘죽음의 질(質) 지수(Quality of death index)’ 조사에서

아시아 1위(전체 6위)에 올랐다.

대만 사람들은 한국, 일본 등 그 어느 아시아 국가 국민보다

편안하고 품위 있게 삶을 마무리한다는 평가를 받았다.

일본(14위) 한국(18위) 중국(71위)을 훌쩍 뛰어넘는다.

일찍부터 정부와 민간단체가 손잡고 생애 말기 환자의 임종 의료 질을 높이기 위해 노력해 온 결과다.

민·관이 함께 만든 ‘임종의 질(質)’

대만이 국민의 ‘마지막 삶’에 관심을 갖기 시작한 것은 캐나다 선교사가 세운 매케이의과대학병원에

1990년 처음으로 호스피스병동이 생기면서부터다.

같은 해 설립된 대만호스피스재단이 정부와 함께 호스피스 인프라 확산을 이끌었다.

현재는 전국 19개 메디컬센터(종합병원급) 가운데 16곳에 호스피스병동이 마련돼 있다.

매케이의과대학병원의 호스피스병상 수는 63개로 세계에서 가장 많다.

지난달 26일 찾은 이 병원의 호스피스병동은 말기 환자로 꽉 들어차 있었다.

병동 내부에 피아노와 소파, TV, 책장 등이 놓여 있어 병원이라기보다는 일반 가정집 같았다.

특히 1층은 모든 병실이 한가운데 정원으로 통하도록 연결돼 환자들이 꽃과 식물을 보며 안식을 찾도록 했다.

병실 문에는 방 번호 대신 ‘주작’ ‘공작’ ‘설송’ ‘운백’ 같은 새와 나무 이름이 붙어 있었다.

‘돌봄의 질’을 높이기 위해 간호사 1명이 환자 1명을 전담한다.

병실마다 벽에 그림이 하나씩 걸려 있었다. 한 간호사가 그림을 옆으로 젖히자 보관함이 드러났다.

벽 보관함에는 산소공급기와 가래제거기, 혈압측정기 등이 들어 있었다.

그는 “병원 느낌이 들지 않도록 평소 보이지 않게 그림으로 가려놓고 필요할 때 꺼내 쓴다.

말기 환자 가족이 직접 디자인했다”고 귀띔했다.

임종실은 4개가 있다. 숨을 거두기 직전 환자들은 이곳으로 옮겨와 가족과 이별의 시간을 갖는다.

종교에 따라 맞춤형 공간으로 제공된다.

외국이나 지방 등 먼 곳에서 황급히 찾아온 가족이 대기할 수 있는 숙박시설도 갖춰져 있다.

매케이 의과대학병원 호스피스 전담 라이윈량 교수는

“최근 만성 질환자들이 늘면서 정부는 호스피스병상이 부족한 문제를 해결하기 위해

일반병동으로 호스피스 완화의료팀을 보내 통증 관리 및 증상 완화, 영적·심리적 케어를 제공하는

‘자문형 호스피스(Share care)’ 확대를 추진하고 있다”고 말했다.

대만의 호스피스 서비스는 모두 국민건강보험으로 지원된다.

1996년 ‘가정 호스피스 암 환자’에 건강보험이 처음 적용됐고

2000년 병동 호스피스 입원 암 환자, 2005년 자문형 호스피스 암 환자로 확대됐다.

2009년부터 암 외에 알츠하이머치매, 뇌질환, 만성폐질환, 만성간경화, 만성신부전, 심부전 등

8개의 다른 말기 질환도 건강보험 적용 대상에 포함됐다.

대만호스피스재단 관계자는 “건강보험의 90% 이상이 암 환자에게 지원되고 있지만

점차 다른 만성 질환자로 넓혀지고 있다”고 말했다.

2000년 ‘심폐소생술 거부’ 권리 인정한 법 제정

죽음에 대한 인식을 바꾸는 또 하나의 기폭제는 2000년 아시아 최초로 제정된 ‘자연사법(Natural death act)’이다. 이 법은 말기 상황에 ‘심폐소생술을 받지 않겠다(Do not resuscitate)’는

연명의료 장치 거부에 대한 자기결정 권리를 명문화했다.

20세 이상의 정상 판단이 가능한 성인은 누구나 사전에 심폐소생술 거부 및 호스피스 의향 신청서를 쓸 수 있다.

2011년부터 신청서 정보를 전 국민의 건강보험카드 IC칩에 저장해 나중에 의식을 잃더라도

법적 효력을 발휘하도록 법을 개정하기도 했다.

자연사법은 시행 초기엔 큰 관심을 얻지 못했다.

정부와 대만호스피스재단이 10년 넘게 ‘선종(善終·좋은 죽음)’의 개념을 알리고

연예인, 유명인사가 나서 사전 호스피스 의향 신청서를 쓰는 등 오랜 홍보전을 펼친 끝에야

효과를 서서히 거두기 시작했다.

특히 5년 전부터 80대 국민배우 손웨와 현직 방송앵커 장샤엔 등이 참여한

‘죽음, 듣고 말하고 봐야한다(Facing death, Must listen, Must talk, Must see)’ 캠페인은

죽음을 바라보는 인식을 바꾸는 데 큰 영향을 미쳤다.

대만호스피스재단과 전문학회 등이 정부 지원을 받아 전국을 돌며 ‘죽음 교육’에 나서면서

지역사회의 참여 빈도도 높아졌다.

자연사법 시행 15년째인 지난해 8월 기준으로 ‘심폐소생술 거부’ 신청서를 작성한 대만 사람은

30만8886명에 이른다.

전체 인구(2300만명)의 1.3% 수준이다.

라이윈량 교수는 “2005년만 해도 한 해 39명에 불과했던 신청자가

2013년부터 연간 6만명 이상 서명하는 수준으로 늘었다”고 말했다.

츠지의과대 ‘무언의 멘토’…세계가 주목

조기에 이뤄지는 죽음 교육은 국민이 삶과 죽음에 대한 태도를 결정짓는 데 일정 역할을 하고 있다.

대만에선 중학교부터 교과 과정에 ‘생사(生死) 교육’이 들어가 있다.

초등학교에서도 애니메이션으로 제작된 다양한 형태의 죽음·호스피스 관련 교육 자료가 보급돼 있다.

의과대학의 정규 교과과정에는 ‘호스피스완화의료’ 내용이 상당한 비중을 차지한다.

특히 대만 화롄시에 위치한 츠지의과대학병원이 수년째 의대생을 대상으로 수행하고 있는

‘무언의 멘토(Silent Mentor)’ 프로그램은 세계적으로 명성이 높다.

이 병원은 호스피스를 받고 임종한 말기 환자에게서 해부용 시신을 기증받는다.

의대생들은 기증 시신을 활용하기 전 환자들의 숭고한 뜻을 기리기 위해 기증자 가족을 일일이 찾아가

고인의 삶을 되돌아보고 슬픔과 위로를 나눈다.

병마로 숨진 환자들은 예비 의사들에게 자신의 몸을 교육용으로 제공할 뿐 아니라

생명의 소중함을 가르치는 ‘정신적 멘토’가 되는 것이다.

이 병원 호스피스 전담 의사인 왕잉웨이 교수는 “이 프로그램은 해외 언론에도 소개되면서

대만 사람들의 선종문화 확산에 크게 기여했다”면서

“유럽과 미국 등 유수대학 의료진과 의대생들이 ‘무언의 멘토’를 배우러 우리 병원을 찾고 있다”고 말했다.

신베이·화롄(대만)=민태원 기자 twmin@kmib.co.kr

'생,노,병,죽음' 카테고리의 다른 글

| 나 홀로 길을 걷네 (Alone on the Road) -스베틀라나(Svetlana) 노래 (0) | 2017.03.13 |

|---|---|

| 떠나는 자에게 복이 있나니 (0) | 2016.08.22 |

| 비에도 지지 않고 (0) | 2016.02.14 |

| 품위있게 죽음을 맞고싶다 - 사전의료지시서 (펀글) (0) | 2015.12.19 |

| 어느 호스피스가 본 죽음 (0) | 2015.12.19 |